第1章 イシュードリブン

・自分なりの仮説を立て、それを議論の出発点にする。ありがちなのは議論のスタートに「調べる」ことが設定されているもの。それは自分の仮説の前段として扱う。「どうなっているか」ではなく「〜なのではないか?」

・基本的に、「〇〇なのはなぜ?」を議論のメインにしてはいけない。あくまで仮説に基づいて何に対して、いつ、どういうふうにのメッセージが幹になる必要がある。

・イシューは解決可能であると考えられるものである必要がある。←現在持っている技術や予算の範囲内で。

・徹底的に言語化する。併せてイシューの構造に合わせて適切なな視覚化を行う。

第2章 仮説ドリブン①

・課題に対してMECEをすること自体が目的になって、解決策がそれぞれバラバラになるような切り分けかた(切り分けすぎ)はしてはいけない。抽出した課題はそれぞれ独立したテーマとしても、出した答えが有機的につながって、ひとまとまりの解決策として機能するものである必要がある。

・過去事例を成るだけ多く集めて、それらを並列して眺め、最終的な自分の視点を加える。自分が見ていることの必然性をつける。

・ストーリーラインは随時加筆修正していく。

・「空雨傘」の発想…空をよく見て(課題)、雨が降りそうか(深堀り)、傘は必要か(結論)

第3章 仮説ドリブン②

・イシューに対するメッセージを出すことを最終的な結論として、それに応える分析結果を逆算して用意していく。

・マトリックス式にタイプの異なるチャートを並べることが有効。注意するべきは、同じタイプのチャートを並べないこと。聞き手は同じチャートが並んでいるのを目の当たりにすると認知機能が急激に落ちる。(関心が薄まる)

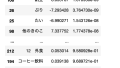

・分析の三原則…比較、構成、変化。比較は棒グラフ、構成は円グラフ、変化は線グラフ等。

・利根川先生の逸話…欲しい結果ありきで調査手法を考えるので、「通常より2~3倍長いゲルを用意する」という一見突拍子もない手法が出てくる。

第4章 アウトプットドリブン

・落とし穴…立てた仮説が正しい、と思い込み、自説に都合が悪いと思われる事実を遠ざけること。一見自説に反論しているように見える事実や根拠でも、結果的に自説を用いるほうがおさまりのよい解釈になる場合もある。

・目的の数値の精度が低いときは、別の計算式から同じ目的の数値を計算して推定できるかを検証する。B×C=Aで得られるAの精度が低いとき、D×E=A、F×G=Aで別角度からAを求め、それぞれのAからAの推定値を求めてみる。

・調査手法に解決の目処がつかなそうなときは、期限を決めて損切りする。

・1サイクルを最低限の合格点の出来で切り上げ、回転数を増やしてクオリティを上げていく。細部に拘って1サイクル自体が長くなるのは良くない。

第5章 メッセージドリブン

・ゴールの状態を念頭に置きながらメッセージをまとめる。

・聞き手は前提知識を持っていないが、論理構造の理解力はとても高いという前提で言い方をまとめる。

・空雨傘構造での説明が難しくなったら、WHYの並べ立てへの移行を試みるのも有効。

・アウトプットの全体像を30秒で説明できるかを検証する。

・1チャートにつき1メッセージ。

以上

コメント